疫情可以反映出我国机器人怎样的水平?未来哪几个点是重心?

2020-3-3 来源:中国机器人网 作者:-

近日新冠肺炎在国外频繁爆发,反衬出我国机器人自动化的高速发展场景,有外媒报道称,中国目前已成为机器人应用最为广泛的国家,中国的机器人技术已走在世界前列。

但理智来看,AI和机器人,虽然早就被应用在工业流水线等场景中,但整体应用密度依然不高,而消费型智能机器,也一直在市场爆发的边缘反复试探。

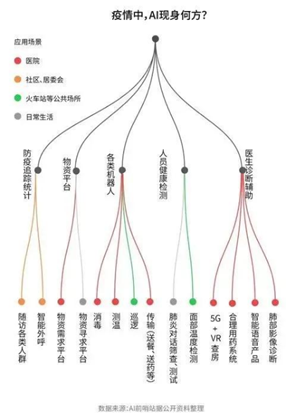

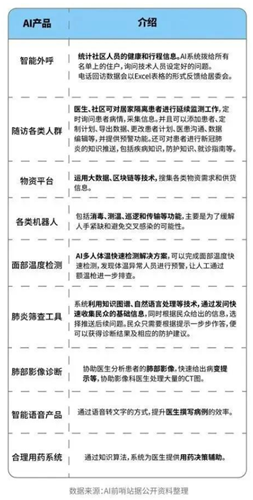

新冠肺炎疫情发展至今,不少人工智能防疫应用涌现。线下行动的困难,使得线上应用开花。防控疫情至今,在医疗手术、诊治、体温检测、配送、消毒杀菌等众多场景中,我们看到机器人有效的代替相关人员进行作业,从而减少或降低了很多不必要的风险,此类投身一线的服务机器人尤为引人注目,人们对机器人的应用认知有了进一步提升。而如今,面对企业复工复产的迫切需求,如何应对用工荒,如何把生产效率提高上来,生产制造自动化、智能化无疑将提上日程,工业机器人、高度自动化生产线的需求被加速激发。

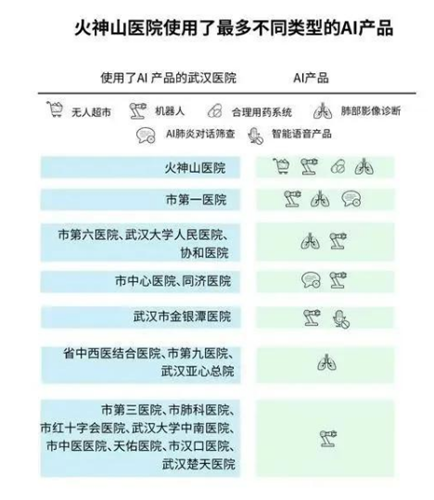

在武汉市部分医院中,机器人备受青睐,各类应用包括送餐、送药、测温、消毒等,在疫情中替代了部分人力,同时也降低了人员交叉感染的可能性;另外,火神山医院成为了武汉使用最多AI产品的医院,包括肺部影像辅助诊断、合理用药系统、机器人和无人超市。

同时,它们或许也是存在于农村道路上空冲村民喊话的无人机,或是社区里协助警务巡逻的机器人,也出现在在医院和公共场所里,替代人类完成消毒任务……既不需要戴口罩,更不必担心被病毒传染,同时机器人的高度应用也加速了部分工厂复工,加快了紧缺物资的生产。

但尽管与既往的机器”相比,它们只进行了有限的技术改造,但在防疫场景中,却展现了不小的潜力。临危受命的机器人,究竟有没有未来?作为5G时代的“杀手级应用”之一,它能否在此刻迎来自己的“春天”呢?

机器人如何变成“防疫武器”

当我们讨论机器人时,它们究竟是如何在防疫工作中发挥作用的?目前看来,主要有四个作用:

1.辅助医疗

根据英国《卫报》报道,美国在治疗本国首例新型肺炎患者时,就采用了配备了摄像头、麦克风和听诊器等设备的智能机器人,医生在隔离窗外操作机器人,就能完成绝大多数诊疗措施。

而在武汉同济医院、上海第六人民医院中,也有医护机器人、送药服务机器人等,协助承担起了看护消毒、测量体温、清洁送药等工作。同时近来也有协作机器人现身医院对病人进行保健按摩等服务型治疗。在治疗过程中,医护人员协助机器人进行检查、施药,无需进入隔离病房,能够更好地减少被传染的风险。而这次防疫工作对人际交流的严苛限制,也让利用智能机器参与相关工作的“硬核”操作,获得了不少出镜率和关注度。据不完全统计,目前AI防疫主要应用在防疫追踪统计、人员健康检测、物资平台、医生诊断辅助和各类功能型机器人等方面。

2.公共消毒

由于病毒的传染性,“无接触”成为医疗一线的严格操作要求。而在居民生活区,“无接触”不仅仅是抗疫要求,更是民生需求中最迫切的一环。提供“无接触”产品和服务的企业大展身手,满足“无接触”需求的生意火起来。

在公共区域,一些智能洗地、消毒的机器人也加入了防疫大军,在机场、火车站等地区,通过自动驾驶完成消毒清洁作业,避免人群密集场所的聚集和接触。前不久上海移动就推出了一款5G-Cloud Cleaning消毒清扫机器人,通过自动设定区域,代替人工在区域内进行消毒和清洁。

3.日常服务

另外,在一些定点隔离区域,智能机器人也取代服务人员,担当起了为隔离人群送餐、送物的重任。由于无人车在战“疫”中的出色表现,无人驾驶概念近期再度走红。在二级市场,尤其在工信部等11个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》随后,无人驾驶、车联网板块表现活跃,19只概念股于2月25日应声涨停。

当然,我们也看到添加了语音模块和红外线成像热镜头的无人机,在阻止人员聚集、避免一线人员实地监督、预防二次传染等,起到了前所未见、立竿见影的效果。但众所周知,中国的低空飞行器有着十分严格的管制政策,疫情结束后伴随着城市人流量的回升,使用无人机执勤的频率恐怕会不可避免地回落。

但人形服务机器人不同,防疫事件不仅给了机器人产业一个绝佳的练兵机会,同时也让大众得以真情实感地近距离习惯与机器人交互。更关键的是,此次疫情之后,机器人将作为关键时刻维护人身健康安全的“常规军”登堂入室。

4.复工和生产

受疫情限制,工人不能如期复工,在使用工人最多和采用传统生产、管理手段比较多的企业中,生产经营受到极大影响,企业生产力大大下降,更有甚者因此面临破产倒闭。

这也使得机器人在生产工厂、配送物流、餐饮零售、安防巡逻、医疗康复等领域应用呈现增长。而同时,这些领域应用需求将拉动工业机器人个别细分领域发展,如3C行业中的智能穿戴、半导体等细分领域,医药领域自动化暴增需求将加大对包装、分拣等相关领域机器人的需求,工业机器人将迎市场应用新的爆发期。

我国首部机器人产业蓝皮书《中国机器人产业发展报告(2019)》在线上发布后,其主编石胜君先生接受采访时也谈到,疫情过后,更多行业也将加速推向“少人化、无人化、智能化”。而在人民网“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会上,万博新经济研究院院长滕泰先生同样也表示,疫情结束后,企业会越来越多的采用自动化、机器人、人工智能等现代的管理方法。

的确,机器人及智能装备制造技术不仅能提高企业工厂的生产效率,更能大大降低用工风险。这也是我国强力深入推行《中国制造2025》战略部署的重要原因,制造业是我国国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

与其说此次疫情在一定程度上推动了我国机器人及智能制造产业的发展,不如说其发展是必然,是大势所趋。而疫情给我们带来更深刻的思考是,推动我国制造业高度自动化、智能化,加大力度发展机器人及智能制造产业和技术已是刻不容缓。

机器人的前因与未来

我们知道,自从2014年以来,机器人行业就浪潮汹涌,一大批创业公司都投身其中,服务型机器人尤其火热,带有屏幕、能够移动的机器人陆续出现,并被引入到商场迎宾、银行接待、家庭互动、餐厅营业等消费场景中。

在工业机器人领域,根据《中国机器人产业发展报告2019》显示,国产机器人结构持续调整,逐渐走向成熟,国产工业机器人占比在3C电子制造、汽车制造、金属加工三大领域均有所提升。根据国际机器人联合会发布的《全球机器人2019》报告显示,随着应用行业不断扩大,我国自主品牌的机器人现已涉及国民经济47个行业大类和126个行业种类,“中国仍然是世界上最大的工业机器人市场”,“汽车行业仍然是全球最大的机器人应用行业”。

在全球最大的机器人应用行业汽车行业,对于汽车行业的前景,世界银行发布最新数据值得关注:2019年全球20个主要国家千人汽车拥有量数据,其中,美国排名第一位,千人汽车拥有量达837辆;欧盟国家和日本都在500至600辆;而中国每1000人拥车量仅为173辆,由此看来随着人均GDP的提高,我国汽车保有量成倍增长空间是存在的。这其中,既有能包含处理复杂数据、提升整个运算效率的高精尖机器人;也有能够帮助劳动密集型企业降本增效、平均节省20%劳动力成本的机器人。 据其报告预测,2020年中国工业机器人销售额将达到93.5亿美元,疫情使得工厂内的机器换人也必然成为主流趋势。

机器人密度(每万名制造业员工所拥有的机器人数量)是衡量国家制造业自动化发展程度的重要标准之一。但《全球机器人2019》报告也显示,2018年全球工业机器人平均密度为99台,新加坡达到831台,全球最高;其次是韩国774台;德国是338台,日本是327台,美国是217台。而中国是140台,尽管高于全球平均水平,但与其它国家仍相较甚远,中国的工业机器人密度有着巨大增长空间,我国工业机器人及智能制造产业前景十分广阔。

与此同时在服务机器人行业,一方面人工智能的加持让机器人在社会服务领域的应用范围进一步被扩大,语音技术也令人机交互更加自然,开始逐渐脱离“人工智障”。但另一方面,政策限令、市场习惯、产品创新,并没有发生质的革新,机器人始终停留在小众极客、营销噱头的范畴,硅谷爆火的披萨机器人项目去年也宣告关门。迄今为止,服务型机器人仍未大规模应用,连高精尖如波士顿动力、久经沙场的日本pepper,都未能打开市场窗口。在疫情的推动下,我们见到了服务机器人的集体上岗,这里面有三个基本前提:

1.AI技术矩阵的整体升级

服务型机器人需要语音识别、语义理解、计算机视觉、传感技术、定位导航、机器人操作系统等综合解决方案,近两年算法模型的成熟开始让AI机器人能够以更自然的方式与人和环境进行沟通。

2.感觉与思考能力的成本下降

想要广泛商用的前提是合理的价位,越来越丰富灵活的公有云服务、成熟开源的各类算法模型、日趋完善的5G超大网络,都在降低机器人运行成本的同时,效能也进一步提升。

3.可以贯穿的长效价值

在性价比的基础上,服务机器人在一个没有直接竞品、市场空白巨大的市场,首要考虑的就是产品性能,能否交付给市场稳定长效的价值。此前的消费机器人,大多以表演娱乐性质出现,并没有提升效率,而在此次防疫中则担纲了重要的战力。

当然,这是否意味着市场大规模增长的来临呢?我们还是要看到这次服务机器人的普遍特征,首先就是创新有限。

除了医疗场景中所需的高精尖助理机器人,大部分清洁、送餐机器人都是在机器人OS基础上进行改装的,基本上就和装个蓝牙WiFi就敢自称智能家居的电器差不多,只是实现了一定服务的自动化,距离“智能”还有一定差距。比如此次无论是消毒机器人还是医疗物资运输机器人,其移动场景是需要预先设定。这就意味着适用环境相对有限。

其次,机器人产业的核心技术与零部件还依赖进口,中国在高精尖产品上与德日企业整体差距仍然明显,这就导致其成本居高不下,此次参与防疫主要靠企业捐赠为主,并未出现清晰的盈利模式。并且机器人相比人工,工作效果无法相提并论,无法解决太多且复杂的问题,比如走廊等地方就是机器人的工作死角。目前机器人只能牺牲一部分效率,以保障人类安全优先,整体无法达到非常高的运行效率。

另外,整体机器人产业还不够完整,不仅技术成果从实验室到B端落地的转化率相对较低,在用户体验、软件、内容、服务等上下游产业链也良莠不齐,不同品牌的机器人协同性如何,让投资人与消费者都充满迷茫。

机器人打开未来的“五子棋”

但不得不提的是,虽然AI服务机器人的产学研相关方面都在此次疫情中展现出了充分的响应速度与社会责任,但从整个社会、医疗体系上看,提供给抗疫一线的服务机器人仍相对有限,除了疫源区和科技、医疗基础较好的一二线城市,武汉外的疫情重区仍然力有未逮,可见产业发展的充分度和结合度还有待提高。而且在未来,机器人想要真正发展,还需要五个点的突破。

1.给机器加上“智慧五感”

在让机器具备多模态综合感知的基础上,终端智能也需要进阶,通过主动理解人类,进行智能计算,来提供更好的主动服务。比如通过智能识别和自动驾驶,迅速学习并适应不同环境、不同人群密度的服务方案,降低人工干涉的频次。

2.核心技术的国产化

机器人的核心零部件主要是控制器、伺服电机和减速器,占到多关节机器人总成本60-70%,目前绝大程度依赖进口,不仅成本居高不下,并且有可能在国际局势中面临“卡脖子”危机,加速国产化高精尖开发是当务之急。

3.关联学科的协同进展

除了AI算法、零部件的进步,智能性能的提升也意味着需要使用更复杂、更重的元器件,要突破这一瓶颈就需要材料学的进步,医学类服务机器人的性能提高也需要医学、神经科学等的协同开发。

4.全面关注的市场效应

服务机器人的普及也需要给市场一个接受的契机,比如这次疫情对医院环境、业务流程、人员配置等带来的挑战和变化,就成为细分产品备受关注的前提。而目前大多数人对新科技的接受程度不高,为2C创造落地条件。

5.无短板、有长板的中国式土壤

中国的产业土壤也赋予了机器人产业一些特殊的优势,比如创新意识更加大胆,对于部分细分场景的定制化服务有极大的市场机遇。此外中国移动互联网的工程师红利与AI软件上的国际化竞争优势,也让中国产业在软件层并未落于人后。AI+软件+场景,成为厂商的破题关键。

当五个棋子连成一线,我们将得到能够更好服务人类的机器人,这也是技术、商业、人文的多重进阶。不难想象,2020年,5G技术将开启新篇章,AI技术亦然。相信在AI与5G技术的协同支持下,尽管受疫情影响,服务机器人行业的前景仍不可限量。例如AI服务机器人未来在公共卫生系统的智能化管理、应急物资的智能化调配领域将大有可为,但是目前大部分相关企业仍偏重硬件生产而忽视软件调校和算法升级。没有软硬件一体的AI服务机器人产品,这个行业的前进可能只会流于“快”的发展速度而舍弃“稳”的发展质量。

投稿箱:

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

更多相关信息