工业机器人同质化严重,高喊创新却困于千篇一律

2020-7-7 来源:-- 作者:-

近几年来,工业机器人相关报道总会表达一种观点:我国的工业机器人整体保持上涨的趋势。而成果背后,无数企业破土而出,也一定有很多企业落魄消失。从前,我们会对比工业机器人保有量领先的韩国,由此对中国机器人的未来产生巨大的野心,似乎瞬间就可以看到中国工业机器人市场宏伟发展的情景。

但是,豪言壮志并不意味着一帆风顺,当时,韩国工业机器人走向成熟的道路上,平均5家供应商只有1家在残酷的竞争中存活下来。我们当时忘记了思考,在迎来机器人突围之前,工业机器人厂商做好“灭亡”的准备了吗?

实际上,我们常说工业机器人“突围”“突围”“突围”,似乎这是一件类似于跑步比赛百米冲刺的事,振奋人心、势在必得。实际上,国产工业机器人真的“突围”了吗?个中滋味苦楚,恐怕只有身在其中的机器人厂商们深有体会,尤其是市场占有率比较低的小企业或者新企业。

工业机器人同质化严重,高喊创新却困于千篇一律

同质化是指同一大类中不同品牌的商品在性能、外观甚至营销手段上相互模仿,以至逐渐趋同的现象,在商品同质化基础上的市场竞争行为称为“同质化竞争”,可指某个领域存在类型、制作手段、制作流程、传递内容大致相同的各类信息的现象。

简而言之,工业机器人领域的“同质化”就是指市场上的机器人产品在性能、技术等方面十分类似,甚至基本一致。换句话说,各个厂商都在研制产品,实际上核心技术、生产目的都是一样的,所以市场上的产品雷同,没有表现突出、具有足够竞争力的产品。

虽然新技术和利好政策每天层出不穷,创新的口号也各有不同,但是反观机器人的成果,除了一些高校能够做出一些成果(但是转化率不高),很多企业基本都是在现有常用技术和成果的基础上变动,外表大相径庭,但是其实质相差不大。

同质化带来的产能过剩,资源浪费

国内工业机器人市场起步较晚,2010年,我国工业机器人密度仅为10台/万名工人,同样乘风制造业转型升级,工业机器人市场一路高歌猛进,2018年这一数据提高至140 台/万名工人。增幅显著,得益于大体量,中国工业机器人市场的确有着可观的市场空间,但前景可期显然并不适用于所有企业。

目前中国生产机器人的企业超过了800多家,但大部分以组装和代加工为主,处于产业链的低端,而且总体规模较小、分散,难以形成规模效应。同时,各地还有超过40个以发展机器人为主的产业园区,低端过剩已现端倪。

此外,全国各地都在打造特色机器人小镇,都像是旅游产业园模式,却没有打造真正从事技术研发、具有专业性机器人园区。大手笔的投入,营造噱头,真正服务于机器人行业发展的却寥寥无几,打着机器人的名号大搞旅游开发、观光游览项目,小镇或园区内技术支持少。尽管基础设施和生活、生产服务必不可少,但是大量资源都浪费在周边产业上,就以服务机器人发展为目的来说,还是过于浪费了。

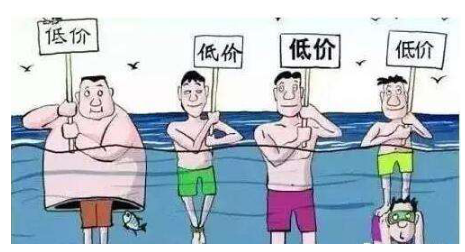

技术门槛限制导致同质化,价格竞争“白热化”

机器人行业产业链中,上游是关键零部件生产商,减速器、控制系统和伺服系统,基本都被几家大型厂商占据,其他较小的厂商只能夹缝中求生存。中游是机器人本体,即机座和执行机构,包括机器手臂、腕部,有些本体还包括行走结构,作为机械传统和支撑基础。下游是系统集成商,我国的机器人企业大部分集中在这里,主要是根据应用场景有针对性地进行系统集成和软件二次开发。每一个机器人生产出来之后,必须要经过系统集成,才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业,为终端客户所用。

以上三个环节缺一不可。但是在我国机器人产业链上,国内还没有太多能提供可靠的减速机等核心部件的企业,产品基本被国外公司垄断,核心部件需要进口,国内机器人整机制造也没有议价能力,导致国内机器人制造成本较高;中游方面,本体等核心技术,很多也被外资品牌控制,无法大展拳脚,所以大量企业只能集中在下游,在系统集成上互相竞争。

技术的不足导致创新能力不足,所谓的机器人企业往往都是靠系统集成来盈利,机器人商都是系统集成商,归根到底还是在为别人施以方便。

减少同质化现象,需技术创新赢得话语权

想要加强国内机器人市场的话语权,技术创新是关键。

产业链不完整,导致国产机器人在高端市场上被边缘化,最主要原因在产品设计的创新能力方面偏弱,能够做出机器人本体,基本也是在模拟国外机器人产品,在它们的基础上做进一步的改进。

想要获得话语权,就要进行创新。着力解决核心关键技术方面技术优势不够明显的问题。一方面,知名的高校是科研最好的基地,许多高校汇集行业研究精英,但是成果转化落地困难,企业完全可以与高校合作,优势互补,互利共赢。许多资金有限或专业高校资源不多的,也可以与当地一些职业学院合作,作为人才培养、输送的基地。如今,越来越多的高等教育学校开设了机器人有关专业,取得了有关成果,企业方面可以多多关注,寻求合作。

杜绝急功近利,减少下游低端产业同质化

国内机器人产业低端同质化加剧的背后是急功近利的思维作祟。系统集成商相对于上游的核心零部件和中游的机器人本体来说,短期投入产出比更加可观,因为很多企业进入机器人行业首先选择系统集成,并且希望快速分得一杯羹。

然而,过多的系统集成商和市场对系统集成的需求并不匹配,没有行业积累的集成商也很难处理客户需求,另外,从厂家付款到终端安装之间,需要由系统集成商垫付,因而风险承担能力较弱的集成商难以扩大规模,只能做到收支平衡。

刚才提到的市场有限,使得集成商之间竞争激烈,无数企业涌入这个行业,又无数企业不得不做出让步,于是良好的产业生态无法形成,造成了长期的恶性循环,自然无法发展。

企业还是应树立错位竞争的理念,不妨加强对机器人上游产业的投资,加快核心部件的研发,在机器人产业链条上形成自己的特色产品和核心竞争力。如此,才能有效破解机器人产业低端同质化格局,实现机器人产业的良性发展。

总之,机器人行业想要解决同质化问题,最重要的还是创新,避免在下游系统集成商领域画地为牢,依靠周边高校合作、中外企业合作以及多年的经验积累,向中游上游产业链靠近。此外,避免扎堆竞争,进行错位竞争,合力打造良好的行业生态,在利好政策的扶持下把握好机会和风口,工业机器人的未来才可期。

(来源:中国机器人网)

投稿箱:

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

更多相关信息