从“秀场”到“工厂”,机器人工业应用加速

2025-9-12 来源:- 作者:-

今年年初,人形机器人登上春晚舞台跳起“秧歌”;不久前,在北京举办的2025世界人形机器人运动会上,机器人同台竞技、各展所长。舞台与赛场的聚光灯渐渐散去,属于机器人的另一幕正在上演——它们正从“炫技秀场”迈向真实生产线,加速融入工业现场。

9月6日拍摄的2025全球工业互联网大会开幕式现场。新华社记者潘昱龙摄

机器人遇上“具身智能”

2025全球工业互联网大会日前在辽宁沈阳举行,在创新成果展区,“会看”“会听”“会想”的智能机器人令人称奇。记者观察到,本次大会上,“具身智能”与机器人被频繁提及。

“具身智能”被认为是通向通用人工智能的重要一步,其核心在于让机器人通过物理实体与环境实时交互,实现感知、认知、决策与行动的一体化。

不同于“程序执行者”,“搭载”具身智能的机器人可自主感知环境并进行动态决策,更像“自主决策者”。

在中国科学院沈阳自动化研究所展区,形态各异的机器人接连上演“精准抓取”与“灵巧操作”的演示。支撑这一表现的,正是工业具身智能控制系统——它如同机器人的“智慧大脑”,可实现毫秒级智能计算与自主决策。

9月5日,在辽宁省沈阳市的2025全球工业互联网大会的展览区现场,中国科学院沈阳自动化研究所的机器人工程师在调试具身智能操作系统。新华社记者李钢摄

在沈阳新松机器人自动化股份有限公司展区上,“松羿”轮式人形机器人通过视觉深度学习结合运动控制技术,实现物料的拾取与搬运;智能双臂人形机器人则自主规划并执行饮水机接水全过程,展现出脑、眼、双手的协同作业能力。

在中国联通展厅,工业具身智能机器人演示了电力机房智能巡检场景,依托格物具身智能平台,机器人可自主学习并完成开关机柜、自动巡检等任务。

在联想展台,有着六只脚、搭载红外线摄像头的晨星足式机器人灵活地穿梭于地面,展现了其感知和避障能力。

……

不同于“吹拉弹唱”式的展示,这些机器人更多聚焦于工业领域的未来应用与真实场景。多家企业介绍,目前机器人在工业领域主要可承担搬运、分拣、巡检等重复性任务,并有望在电力、矿业、核电及海上油井等高危环境中发挥替代作用。

“当前,机器人在一些比较标准的自动化生产线被广泛应用,但仍有许多非标准化工业场景需要具身智能来解决,尤其是在精密制造和柔性制造模式下。”中国科学院沈阳自动化所副研究员兰大鹏说。

9月6日在2025全球工业互联网大会展览区展示的机器人。新华社记者潘昱龙摄

沈阳新松机器人自动化股份有限公司中央研究院从事软件开发的樊志伟补充道,在工业场景中,具身智能机器人能够实现移动、抓取、搬运等多任务协作,并可适应不同高度和复杂作业环境,胜任更多元的任务。

从“秀场”到“工厂”面临哪些挑战?

记者在现场了解到,目前在B端市场实现商业化落地的具身智能机器人只是少数,不少产品仍停留在原型机阶段,处于与企业合作验证可行性的环节。从“秀场”到“工厂”,仍有较长的一段路要走。

‘进厂打工’的人形机器人,其技术门槛和综合要求,远高于在展会或视频上看到的跳舞、跑步等运动展示。这并非简单的难度增加,而是从‘表演’到‘工作’的跨越,其技术考核是严苛的。”赛迪研究院未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙此前接受媒体采访时曾这样说过。

在2025全球工业互联网大会“人工智能+工业场景融合发展论坛暨新华网思客会”上,通智人工智能科技(北京)有限公司首席技术官刘作鹏表示,具身智能机器人目前面临的主要挑战是训练的困难,数据不足和训练方法的瓶颈,使得机器人在从实验室到实际工业场景的过渡中,面临巨大的技术障碍。

兰大鹏坦言:“理想状态下,具身智能机器人应具备自主识别、操作不同对象的能力,而无需重复编程。目前在特定垂直场景,如上下料、分拣领域已有部分实现,但能适配普遍泛化场景的机器人大模型仍在早期。”

他补充,目前硬件的稳定性与操作精度也是瓶颈,“工业应用要求99.99%的稳定性和毫米级甚至亚毫米级精度,而现在很多设备只能达到厘米级。”

9月6日在2025全球工业互联网大会展览区,一名参观者与联想足式机器人互动。新华社记者吴青昊摄

此外,较高的研发和生产成本也是阻碍因素。多家厂商透露,具身智能机器人单台包含整套解决方案的设备售价往往高达数十万元。与其他商业场景不同,不少面向工业应用的机器人生产厂商并不以“量产”为唯一目标,而是更注重工艺融合、场景适配和长期应用能力,倾向于“定制”,因此实际交付规模多在数十台左右。

辽宁蓝科智能电气工业设备有限公司项目负责人林峰认为,若要实现大规模应用,还需解决多机协作难题,包括机器人与机器人、机器人与人的高效协作,以及生产过程的安全与可靠性保障。

各地加码产业布局

2025年,“具身智能”与“智能机器人”首次写入《政府工作报告》。

今年以来,各地也持续加码具身智能产业布局。北京经济技术开发区出台专项支持政策,首创数据采集实训场奖励、二次开发社区支持等举措推动具身智能机器人创新发展;上海浦东发布了16条产业支持政策,单个项目的支持额度可高达亿元级;辽宁沈阳则成立了东北亚具身智能创新中心,专注于具身智能核心技术的突破与产业应用,推动机器人从“功能机”向“智能体”的升级。

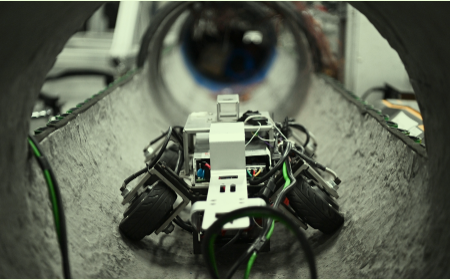

6月25日在广东省深圳市的广东省具身智能机器人创新中心拍摄的管道检测机器人。新华社记者邓华摄

《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》预测,2025年中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27%;人形机器人市场规模预计达82.39亿元,占全球约50%。

这一发展趋势也得到了资本市场的积极响应,机器人行业特别是具身智能领域迎来了融资热潮。根据创投数据服务商IT桔子的数据显示,2025年前8个月,机器人领域一级市场融资额已达到386.24亿元,较2024年全年的212.54亿元融资额增长了1.8倍。

在政策和市场的双向推动下,业内人士对具身智能机器人的未来应用持乐观态度。

兰大鹏认为,随着行业投入持续增加,硬件迭代与模型技术不断进步,具身智能机器人在泛化性和操作精度上的难题有望逐步突破。“工业具身智能目前仍处于起步阶段,部分垂直行业或可在3至5年内实现商业落地,但若要实现大规模应用,预计还需约10年时间。”

刘作鹏预测,后续可能会出现“机器人训练机器人”“机器人维修机器人”等场景,届时大量机器人可共用一个“通用大脑”。这个“大脑”将承担指挥职能,实现对机器人具体任务的统一协调、统一安排与统一调度,进而推动整体高效运转。

编辑:龚忻

投稿箱:

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

更多相关信息